抢占下一代电池技术制高点——中国全固态电池的突围与机遇

2025-11-05 09:17:46 世界浙商

世界浙商客户端讯 在全球能源转型与科技竞争日趋激烈的今天,全固态电池作为下一代动力电池的核心方向,正成为各国战略布局的焦点。它不仅是电动汽车迈向千公里续航的关键技术,更是储能、航空航天、高端装备等未来产业的重要基石。

我国在全固态电池领域已跻身全球第一方阵。数据显示,中国在全球固态电池专利申请量中占比31.2%,位居世界第一;长三角、珠三角成为技术创新的热土,一批如宁德时代、比亚迪、卫蓝新能源等企业正积极布局。从材料研发到中试产线,从装备制造到系统集成,中国正在构建起一条初具规模的产业链条。

本期《浙商》杂志特别编发《攻坚破围:我国全固态电池产业化突破路径研究》,从全球格局、国内现状、面临挑战到突破路径,系统梳理我国全固态电池产业的发展脉络与攻坚方向,希望通过这篇研究,为政府决策者、产业投资者与企业战略制定者提供参考,也为广大浙商群体在新一轮能源革命中找准定位、把握机遇提供思路。

未来已来,唯有攻坚破围,方能制胜未来。

论文内容如下:

攻坚破围 :我国全固态电池产业化突破路径研究

全固态电池是下一代电池技术竞争的关键制高点, 日韩美欧等纷纷将固态电池上升为国家战略,通过出台政策规划、投入资金等实现换道超车。加快我国全固态电池产业化攻坚破围对实现碳达峰与碳中和、发展新质生产力具有重大意义。通过对国外发展实践、国内发展现状等维度分析,提出我国全固态电池产业化政策建议。

全固态电池是使用固态电解质搭配高比能正负极材料,形成能量密度达 400Wh/kg 以上的锂离子电池。由于使用固态电解质替代液态电解液,因而具有高安全性、高能量密度、长寿命等特征。业界对于全固态电池技术路线形成相对共识:一是 2027-2030 年“高镍三元正极+硫化物电解质+硅碳负极”技术路线成为全固态电池主流攻关路线,2030 年实现能量比400Wh/Kg 产品规模量产。二是 2030-2035 年“富锂锰基、高压镍锰酸锂等高能量正极+复合电解质(主体电解质+补充电解质)+锂金属负极”打造能量比500Wh/kg 以上的全固态电池将成重点路线。

一、全球固态电池呈现一超多强发展格局

全球固态电池产业总体呈现“一超( 日本),多强(中国、韩国、欧盟、美国)”发展格局。各国通过出台战略计划、组建产业联盟、加大资金投入等方式抢占固态电池发展制高点。

(一)全球固态电池专利申请量超 1.8 万件

本文使用 INCOPAT 商业专利系统采用30 条固态电池专业技术关键词加 IPC 组合方式检索全球固态电池专利,并对数据进行清洗,得出截止 2025 年 6 月 5 日全球固态电池申请量共计 18811 件。

图 1 全球固态电池专利申请趋势

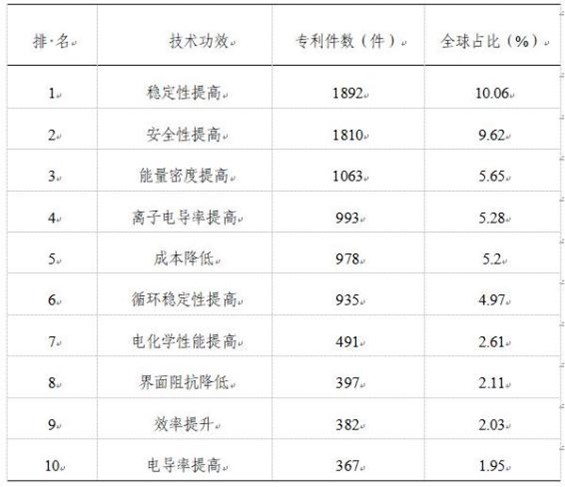

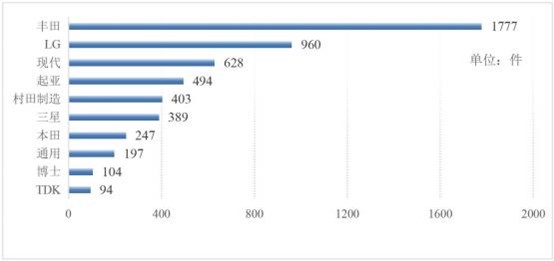

中日美韩德分别位居全球前五: 中国占比 31.2%(5869件)、 日本占比 28.3%(5315 件)、美国占 15%(2813 件)、韩国占 14.6%(2745 件)、德国占 3.7%(682 件)。从申请主体看, 日韩企业成为专利申请主力军,丰田以 1777 件专利申请量位居全球第一, 占全球比重 9.4% 、LG(960 件)、现代(628 件)、起亚(494 件)、村田制造(403 件)、三星(389件)、本田(247 件)、通用(197 件)、博士(104 件)、TDK(94 件)分别位居二到十位。从增长趋势看,2015 年至今保持快速增长,到2023 年到达最高点,年均复合增速超13%,从主要技术构成看,通过使用系统聚类功能发现,全球固态电池专利主要集中于固态电解质成、正负极活性物质、电解质膜、无机化合物、胶合剂等非活性材料、板条结构原件、密封剂层、集电体等领域,从专利技术达成功效看,稳定性提高、安全性提高、能量密度提高、离子电导率提高成为主要的技术目标。

表 1 全球前十固态电池专利技术效用

(二)欧美日韩强化资金投入布局固态电池

日本在全固态电池领域走在全球前列,全球前十位固态电池申请主体中,有 4 家为日本企业,其优势源于其联盟式开发和资金投入。2018 年-2024 年间, 日本新能源与工业技术发展机构(NEDO)宣部投入 5100 亿日元支持固态锂电池研发,丰田、日产联合电池企业、材料商、设备商及科研机构共同开展研究。韩国实施资金投入和税收优惠政策。2021 年韩国推出《K电池发展战略》,对于研发固态电池投资设备和投资研发最高可享 20%及 50%的税收抵免。2022-2024 年年韩国提出投入 21万亿韩元开发车用固态电池,提升正负极材料及生产设备产能。美国直接投资固态电池基础研究项目。2019 年-2024 年,美国投入 2.21 亿美元支持固态电池基础关键技术及产业化研究。欧洲奔驰宝马等通过投资美国 QuantumScape 、Factorial、 Solid Power 等头部企业来抢占固态电池发展先机。

二、我国全固态电池处于全球第一方阵

我国在全固态电池领域追赶态势明显,相关专利发明申请量和产业化体系向国际领先国家靠拢,在材料和装备制造及生产工艺方面均有所突破,全固态电池商业化进程基本与全球领先国家保持一致。

(一)专利申请量位居全球第一

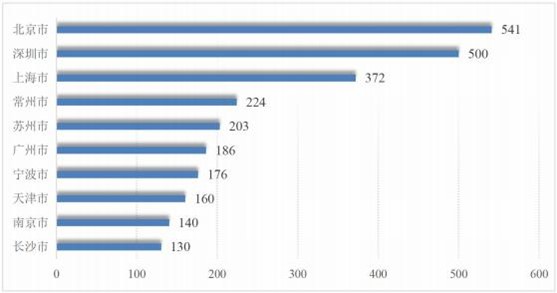

我国固态电池专利申请量为 5869 件, 占全球比重为31.2% ,已反超日本(5315 件)成为全球专利申请第一大国。从发展趋势看,2017 年-2024 年间快速增长,由 128 件上升到 1560 件,年均复合增长率超 42% 。韩日美分别为在华最大专利布局国,其中韩国布局362 件、日本 270 件、美国 262件。长三角和珠三角等地成为固态电池技术创新前沿阵地,前五省份为广东(1064 件)、江苏(860 件)、北京(541件)、浙江(519 件)、上海(372 件),累计占比达 57. 18%。从城市来看,北京(541 件)、深圳(500 件)、上海(372件)、常州(224 件)成为国内专利申请前五的城市。从申请类型看,企业成为我国专利申请主体力量为4074 件(占比超 69%),高校以 1234 件( 占比21%)位居第二,科研单位以 479 件位居第三,其他占比 1.4%。

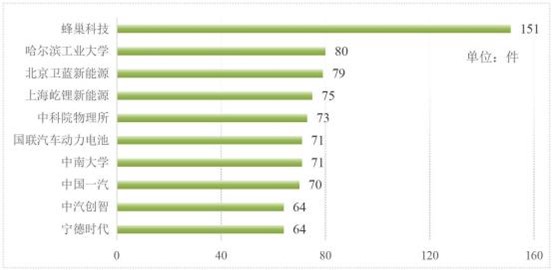

图 2 国内固态电池申请主体前十位

前十位申请主体分别为蜂巢能源、哈工大、北京卫蓝新能源、上海屹锂、中科院物理研究所、国联汽车动力、中国一汽等如下图。从技术构成看,固体材料、构造及制造、胶合剂等非活性物质、固体型高分子材料、无机或有机混合电解质、硅或合金电极、硫化物等无机化合物、混合氧化物的电极成为我国专利申请重点。从技术发挥功效看,前十位分别是提高稳定性、降低复杂性、提高安全、降低成本、提高电导率、提高效率、提高能量密度、提升均匀度、降低阻抗、提高寿命。

图 3 国内固态电池申请主体前十位

(二)政策布局初步形成

我国通过政策布局、强化资金投入及建设产学研平台等方式支持产业发展。2020 年我国新能源汽车产业规划及新型储能实施方案等政策文件均将固态电池列为重点发展方向, 2021 和 2024 年科技部将固态电池列入重大研发计划给予支持。2024 年国家工信部牵头投入约60 亿元支持宁德时代、比亚迪、一汽等六家牵头科研院所、材料及设备商组建创新联合体开展全固态电池基础研发和关键技术攻关。2024 年,欧阳明高院士等联合科研院所、整车、电池、材料及装备等企业联合成立国家级全固态电池产学研协同创新平台,开展基础研究和关键技术攻关。今年 9 月珠海发布《推动固态电池产业发展行动方案(2025-2030)》,提出到2027 年布局中试平台和重点实验室。5 月中国汽车工程学会发布了全球首个《全固态电池判定方法》团体标准,明确全固态电池定义及测试方法,解决概念混淆等问题。

表2 我国全固态电池产业化主体力量

(三)产业体系初具规模

我国全固态电池产业初具规模,形成了从矿产资源供应、材料生产、装备制造到电池集成制造,再到应用及回收的产业发展格局,涌现了清陶能源、卫蓝新能源、宁德时代等一批代表性企业,产业链相关企业超百家。矿产资源供给方面,赣锋锂业、东方锆业、云南锗业提供锂、镍、钴、锆等原材料。上游材料及设备制造方面,新型正负极及固态电解质材料生产企业拥有荣白科技、贝特瑞、恩捷股份等企业;干法电极设备、叠片机、高压化成等制造设备拥有纳科诺尔、先导智能、利元亨等代表性企业。中游集成制造方面,拥有清陶能源、卫蓝新能源、宁德时代、中科深蓝等电池集成商,覆盖硫化物、氧化物、聚合物等多技术路线。下游应用需求方面,新能源汽车、飞行汽车、无人机、消费电子、机器人、新型储能等对于固态电池拥有较大需求量。

图4 全固态电池产业链及代表企业

(四)协同创新成果不断涌现

我国全固态电池在中试产线、材料、制造工艺、生产设备等领域均实现一定突破。中试产线方面,我国正式建成世界首条高性能 20Ah 车载硫化物全固态电池中试线,具备材料合成到集成组装的全流程生产,可实现年产20Ah电池120片。材料方面, 中科院青岛所开发出一种能量密度超过600Wh/kg且不含稀有金属的硫化锂固态电池,解决了正极材料高成本难题。中国科学院物理所通过在电解质中加入碘离子开发出阴离子调控技术解决了界面接触难题。中科大开发出一种成本仅为 14 美元/公斤新型硫化物固态电解质氧硫化磷锂,低于商业化所需50 美元/公斤。生产设备领域,先导智能、利元亨等设备商已向日韩企业交付了干法涂布、切叠、干法电极等设备。工艺方面,中科院青岛所突破硫化物全固态电池叠层工艺的瓶颈问题,制备的多层叠片软包电池循环300 次,容量几乎不衰减。

三、我国全固态电池面临挑战

全球固态电池产业化整体处于研发和测试阶段,我国实现全固态锂电池规模量产仍面临核心知识产权缺失、政策支持力度不足、关键基础科学难题未攻克、产业协同创新能力不足等挑战。

(一)核心知识产权被国外掌控

我国全固态电池专利在数量和质量上与国外还存在差距。 日本较早布局硫化物固态电池,掌握大量开发制备核心专利。我国主攻硫化物技术路线,过程中会大量使用国外核心专利,后期会面临缴纳大量专利费的隐患。国内企业存在创新能力弱、投资意愿度低等问题。前十名固态电池专利申请企业中,无一我国企业。宁德时代、比亚迪等对于固态电池资源投入不足液态电池的10%;卫蓝、清陶等初创型公司多聚焦于固液混合路线。

图 5 全球前十固态电池专利申请企业

(二)顶层制度有待完善

相较于日韩美在固态电池领域上千亿的资金投入及税收减免措施,我国政策支持力度稍显不足,表现在资金投入不足、且未出台国家层面固态电池的专项政策及扶持举措,缺乏国家级固态电池基础科学研究机构。产学研等研发主体各自为阵,单打独斗现象较为普遍,部分技术重复研发,在关键共性难题上缺少协同攻关,创新资源没有得到有效整合;前端科研成果未能有效转化,部分具有核心知识产权(如科大新型低成本氧硫化磷锂固态电解质)的成果未能实现有效转化。

(三)基础科学难题尚未攻克

基础科学技术难题是制约固态电池产业化核心因素,固固界面原子级接触、多尺度热电力耦合、离子运输等系列基础科学理论尚未得到有效解决。界面尺度上存在空间电荷层、电化学副反应、力学演变等问题会导致界面电荷运输缓慢造成容量衰减;电极与固态电解质等 10 种界面反应问题尚未得到有效攻克;正极材料存在不可逆转变、颗粒破碎及负极材料体积膨胀等问题;电极材料与电解质间空隙增加离子传输曲折度,影响电池性能。

(四)关键材料和核心工艺尚未突破

全固态电池材料制备及成型、电池组装及压制环节生产工艺尚不成熟。电解质材料难以实现规模供应,还未有一种完全满足固态电池综合性能的电解质,电解质需要不断掺杂复合改进;高温固相法、干法电解质成膜、超薄一致性电解质薄膜连续制备等生产工艺技术尚不成熟。正负极材料在合成改进和生产工艺还存堵点,硅碳负极使用的气相沉积工艺存在稳定和安全性问题。电池组装环节压延、堆叠致密化等工艺尚不成熟。

(五)全固态电池生产成本高

由于材料制备技术成熟低及开发新生产设备等因素影响,全固态电池生产成本较高。据测算搭建 1GWh 全固态电池产线需要 6 亿元(国轩 5 月新建成产线成本为 10 亿元),为液态电池的 3 倍,且需要开发干法电极、叠片机、等静压、高压化成等新装备满足新工艺。材料制备成本高,需使用锗等部分昂贵的稀有金属,制备硫化物电解质使用硫化锂价格昂贵达到200 万元/吨。全固态电池在同等良率条件下生产成本为 5 元/Wh ,为液态电池的 10 左右。

四、我国全固态电池产业化突破路径

将发展全固态电池上升为国家战略,通过完善顶层设计、加快核心技术攻关、构建产业协同创新体系、完善产业生态等方式,加快推动全固态电池产业化进程。

(一)加快完善顶层设计

加快完善自上而下、统筹全局的总体规划和协调机制。建议由国家工信部门牵头联合发改、科技等部门组建全固态电池联席会议制度,研究重大事项,协调重大问题,加快研究制定出台全国固态电池发展规划和技术路线图;统筹要素资源支持企业研发及产业化。发挥国家固态电池协同创新平台纽带作用,整合行业研发力量,通过闭门会议、内部研讨等分享交流前沿成果,集中攻关关键共性难题。强化企业创新主体地位,引导和激励企业加大对于全固态电池投入力度。围绕基础研究、应用研究、工程化中试、成果转换、商业化应用、人才引进等方面,研究制定研发补贴、设备购置补贴、税收优惠、贷款贴息、引才奖励等支持政策,降低企业研发生产成本,解决不愿投问题。支持综合实力强的企业通过收购、并购、投资入股等形式吸收具有核心知识产权的初创型公司。

- 加快关键核心技术攻关

统筹整合产学研优势力量组建国家层面科研力量,综合利用国家科技计划,分阶段、有计划组织固态电解质、负极材料、正极材料攻关,解决界面问题、离子传输、电力耦合等关键科学技术难题。一是强化中央财政五类科技计划对于全固态电池关键技术的支持力度。在国家重大科技专项、国家自然科学基金项目单列全固态电池专项,引导行业优势力量集中攻关离子传输等基础科学难题。二是整合利用好中科院、重点高校、国联研究院等创新资源,加快建设国家级全固态电池基础及工程化研究实验室或技术创新中心,集中攻关界面相容性科学问题。三是工信部每年实施揭榜挂帅定向增加固态电池专项,围绕正负极及电解质材料体系、制备工艺及设备等行业关键共性技术开展攻关。充分发挥国家全固态电池协同创新平台桥梁作用,整合行业优势力量,开展共性技术协同攻关。

(三)构建协同创新的产业体系

支持国内重点电池企业联合院所、原材料供应商、设备制造商、车企组建固态电池产业创新联合体,集中突破关键材料、电池设计、设备开发、工艺流程等关键技术,推进固态电池应用的集成创新和协同创新,加速固态电池装车验证,提升产业链成熟度。一是加快材料体系优化创新。运用先进材料合成和大数据分析技术,改进优化电极材料、固态电解质等关键材料合成配方。支持开发电池材料垂直人工智能大模型,通过深度学习加速材料体系开发。二是开发新型生产设备和优化生产工艺。鼓励电池企业与设备制造商深度合作,共同开发干法电极、叠片、等静压、高压化成等关键智能化设备,填补生产设备空缺。鼓励集成商联合设备商协同攻关湿法制膜、干法制膜、压延、堆叠、致密化等关键工序,提升制备工艺的批次成熟性和稳定性,打造低成本规模化高效绿色制备工艺体系。三是开展仿真测试。探索开发动力电池模拟仿真测试设备,缩短固态电池测试验证周期。

(四)持续降低生产成本

应通过前瞻应用、新材料产能建设、智能化生产设备开发、生产工艺优化、成本控制等降低生产成本。一是前瞻应用,以规模化的应用摊平降低企业研发生产成本,探索在消费电子、高端飞行器、无人机、航空航天及军工领域先行搭载使用,加速技术验证和迭代,推动在车端规模化应用的进程。二是构建成熟稳定的材料供应链体系。通过开发无锗硫化物等新型低成本电解质、不同电解质复合、正负极材料体系创新等方式降低材料生产成本。强化锂、钴、镍等资源的战略储备,通过布局海外项目、提升资源提取及回收效率,强化资源保障和循环利用。三是通过开发智能化生产设备和先进生产工艺,提升产品良率及生产效率。鼓励集成商联合设备商、材料供应商协同开发智能化生产线和高效绿色制备工艺,引入智能机器人、工业互联网等先进制造技术,提升制造智能化水平。

(五)持续优化产业生态

通过培育链主企业、强化国际合作、金融保障、人才供给等方式优化产业生态体系。一是加快构建“链主+配套”的产业生态。编制全固态电池产业链图谱,梳理全球重点企业、科创平台等清单,面向全球专业化、常态化招引一批战略性、标志性、引领性固态电池重大项目,形成链主加配套产业生态。举办全球固态电池高峰论坛,邀请日韩美等全球创新主体参会交流,建立与国际先进研发机构合作机制,吸收国外先进技术,强化产业间的协作互补,推动产业标准协同制定。强化国家中小企业发展基金、制造业转型升级基金对于固态电池产业投入,引导各地未来产业专项资金、风险基金、私募股权基金等加大对于固态电池创新创业的投入力度。坚持高端人才引进来和走出去,利用国家海外高层次人才计划吸引高层次人才回国;支持宁德时代、比亚迪等头部企业在海外建设研发中心,吸纳日韩等高层次人才。